- Interview exclusive

- Bruno Rigutto

- Histoire & Documents

- "Ma charmante et parfaite interprète". Henriette Faure (1904-1985)

- Emile Guilels par lui-même

- Les cinq mains de György Cziffra. Live au Théâtre des Champs-Elysées, 29 janvier 1960

- Monique de La Bruchollerie, ou le souvenir français

- Lazare-Lévy : Enregistrements inédits (1950-1963)

- Hyperion - APR. Entretien avec Michaël Spring et Simon Perry

- Pianistes de légende. Documents historiques Meloclassic

- Hommage à Odette Gartenlaub (1922-2014)

- les Technische Studien, chemin vers la technique de Liszt ?

- Événement

- Nicholas Angelich joue les Goldberg

- Dossier

- les conseils d'un technicien pour acheter et entretenir votre piano

- Entretiens

- les grands pianistes de notre temps interviewés par Frédéric Gaussin

:

-

Piotr Anderszewski

Piotr Anderszewski

-

Nicholas Angelich

Nicholas Angelich

-

Paul Badura-Skoda

Paul Badura-Skoda

-

Giovanni Bellucci

Giovanni Bellucci

-

Boris Berezovsky

Boris Berezovsky

-

Philippe Cassard

Philippe Cassard

-

France Clidat

France Clidat

-

Simone Dinnerstein

Simone Dinnerstein

-

David Fray

David Fray

-

Nelson Freire

Nelson Freire

-

Nelson Goerner

Nelson Goerner

-

Eugen Indjic

Eugen Indjic

-

Evgueni Kissin

Evgueni Kissin

-

Danielle Laval

Danielle Laval

-

Jean-Marc Luisada

Jean-Marc Luisada

-

Murray Perahia

Murray Perahia

-

Menahem Pressler

Menahem Pressler

-

Jerome Rose

Jerome Rose

-

Fazil Say

Fazil Say

-

Anna Vinnitskaya

Anna Vinnitskaya

-

Arcadi Volodos

Arcadi Volodos

-

- Jeunes talents

- Sélections Youtube

Les cinq mains de György Cziffra. Live au Théâtre des Champs-Elysées, 29 janvier 1960

par Frédéric Gaussin

« On ne fera pas de Cécile une mécanique. Je suis là pour y parer. Mais il faut qu’elle soit plus habile que personne. Moi, je méprise les virtuoses ; mais je méprise les musiciens qui ne sont pas capables de virtuosité. Donc, pas d’erreur : il faut être virtuose et que ça ne se sente pas. Il faut, surtout, être virtuose sans le savoir »

Georges Duhamel, Le Jardin des bêtes sauvages (1934)

« Je voudrais être le premier journaliste français à tracer le nom de György Cziffra. Vous éprouverez peut-être quelque difficulté à prononcer aujourd’hui ce nom. L’habitude vous y aidera, car il sera célèbre demain. Depuis Horowitz, celui d’avant 1940, je ne me souviens pas d’avoir entendu un pianiste aussi prodigieux, un jeu aussi dénué d’artifices »

Clarendon, Le Figaro, 3 décembre 1956

![]() l n’y aurait pas lieu d’épiloguer sur les mauvais procès qui ne cessent d’être intentés à la virtuosité – au vrai, à l’idée dévoyée que d’aucuns, sourds à l’idéal lisztien, se font encore inexplicablement de celle qui « bien entendue » n’est pourtant pas une « esclave passive » – si ces mauvais procès ne continuaient eux-mêmes d’entretenir un malentendu dont les virtuoses, le terme est vieilli, sont les premières victimes collatérales. En fait de malentendu, un clivage, plutôt ; une scission en parts inconciliables. Ainsi conçue comme l’excroissance monstrueuse de la maîtrise technique, comme spectacle inepte de l’effort, exaltation stérile du geste, lutte ou commerce futile avec l’obstacle à franchir (induisant le plaisir exhibitionniste de le voir vaincu), cette virtuosité mal comprise trace la ligne de partage, enseigne Laborde, entre le naturel et l’artificiel, « la valorisation mythique et la dévalorisation critique », le spontané et le fabriqué ; entre le musicien véritable, donc, réputé sensible, et l’acrobate au cœur froid, exécutant machinal. Visant peut-être son beau-père, Richard Wagner rejetait « la manie de l’apothéose, œuvre de l’Antéchrist », lui qui « haïssait les pianistes » parce qu’il n’en était pas un.

l n’y aurait pas lieu d’épiloguer sur les mauvais procès qui ne cessent d’être intentés à la virtuosité – au vrai, à l’idée dévoyée que d’aucuns, sourds à l’idéal lisztien, se font encore inexplicablement de celle qui « bien entendue » n’est pourtant pas une « esclave passive » – si ces mauvais procès ne continuaient eux-mêmes d’entretenir un malentendu dont les virtuoses, le terme est vieilli, sont les premières victimes collatérales. En fait de malentendu, un clivage, plutôt ; une scission en parts inconciliables. Ainsi conçue comme l’excroissance monstrueuse de la maîtrise technique, comme spectacle inepte de l’effort, exaltation stérile du geste, lutte ou commerce futile avec l’obstacle à franchir (induisant le plaisir exhibitionniste de le voir vaincu), cette virtuosité mal comprise trace la ligne de partage, enseigne Laborde, entre le naturel et l’artificiel, « la valorisation mythique et la dévalorisation critique », le spontané et le fabriqué ; entre le musicien véritable, donc, réputé sensible, et l’acrobate au cœur froid, exécutant machinal. Visant peut-être son beau-père, Richard Wagner rejetait « la manie de l’apothéose, œuvre de l’Antéchrist », lui qui « haïssait les pianistes » parce qu’il n’en était pas un.

Wagner reconnaît dans un texte célèbre que « pour être jugée, toute composition musicale a besoin d’être exécutée, si bien que l’exécution, plus qu’une partie importante de l’art musical, est pour ainsi dire sa condition de vitalité la plus essentielle ». L’auteur du Ring dénonça pourtant avec force ces « virtuoses à réputation », ces « vaniteux » qui prétendaient « traiter l’exécution musicale comme une chose absolument indépendante du fond auquel elle s’applique », puisque dans un esprit hiérarchiquement structuré comme le sien, l’interprète n’aurait su « tirer parti de sa grande habileté pour confondre son rôle subalterne d’exécutant avec la fonction créatrice de la pensée dévolue au compositeur ». Les ambitions du virtuose sont insupportables car d’essence prométhéenne : à l’aube du siècle dernier le reproche est largement répandu, qui résulte d’abord d’une dérive sémantique.

Esprit touche-à-tout du XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau ne juge point suspecte l’habileté supérieure : il l’admire au contraire. En 1863, Sainte-Beuve, qui n’écrit pas la musique et clame contre l’Académie que « l’usage est bien le maître de la langue », place le virtuose plus haut que le dilettante, cet amoureux de musique italienne que le Président de Brosses avait peint le premier (1740), et que l’on rencontre souvent chez Balzac au détour d’un boulevard. Moins de quarante ans plus tard (Brahms vient de s’éteindre à Vienne), les wagnériens ardents, Jean d’Udine, Paul de Stoecklin, Camille Mauclair en tête, n’en finissent pourtant de railler ce virtuose, d’en appeler à la mise au ban de la forme concertante, « prétexte à tous les débordements ». Etonnante fortune, sous leur plume, que celle d’un mot qui à la Renaissance et dans la langue même de la musique désigne favorablement « celui qui connaît un art ou une science avec perfection et l’emploie avec une absolue maîtrise » dans le but de faire le bien. En se qualifiant de virtuoso, l’Arétin entendait promouvoir dans le fil de l’étymologie latine un idéal viril et vertueux, l’idéal admirable, vaillant et courageux, de l’homme qui s’estime venu au monde pour dominer son temps (1525).

Dans son essai paru à titre posthume, Liszt et la rhapsodie, Vladimir Jankélévitch pose « qu’en matière d’exécution musicale la technique constitue réellement un savoir, quand la virtuosité serait plutôt un savoir-faire qu’un savoir, et plutôt un pouvoir-faire qu’un savoir-faire ; sinon parfois même, tout simplement, un faire ». Dès lors, le philosophe paraît fondé à se demander « si le culte de la virtuosité et la glorification du solisme réhabilités par nos contemporains ne traduiraient à leur manière un attachement bien moderne à la chose précaire, à la féérie sans lendemain, à l’apparition disparaissante, éphémère et prestigieuse » ; s’ils ne constitueraient pas, cette glorification et ce culte, comme « un hommage rendu à la profondeur paradoxale de l’apparence ». Dans le regret que cause pour lui cette « réhabilitation moderne » de la virtuosité, « furie de l’expression toute entière tournée vers la démonstration », on croit percevoir l’influence de Romain Rolland qui dans les colonnes de la Revue musicale pourfendit plus d’un soliste au nom de la « musique pure » : « Il était fils de virtuose. Il sentait le dangereux attrait de la virtuosité – plaisir physique, plaisir d’adresse, d’agilité, d’activité musculaire, plaisir de vaincre, d’éblouir, de subjuguer par sa personne le public aux mille têtes ; plaisir bien excusable, presque innocent chez un jeune homme, mais néanmoins mortel pour l’art et pour l’âme » (Jean-Christophe, La Révolte, 1905).

Fin rhéteur, pianiste lui-même, Jankélévitch dissocie pourtant à dessein, à ce stade de son raisonnement dialectique, la partie du grand tout puisqu’au vrai la technique, dont la racine grecque renvoie à la création, à la méthode autant qu’à la ruse, autorise la virtuosité – à savoir, pour le moins, l’extrême adresse digitale, la connaissance, la possession paroxystiques des ressources instrumentales – qu’elle englobe, qu’elle transcende (!), mais à laquelle elle ne se mesure ni ne s’oppose. Verbiage d’intellectuel, ratiocination de colloque qu’une lettre de Wolfgang Mozart à Léopold pulvérise, tant il est sûr que la virtuosité la plus achevée ne saurait tenir lieu de « vertu » artistique ni suppléer au défaut inacceptable de musicalité : « Mon trés cher Pére, Clementi est un brave claveciniste, mais c’est bien tout. Il a une grande agilité (tant qu’il s’agit de la main droite), et ses meilleurs passages sont dans les tierces. Mis à part cela, il n’a pas pour un kreutzer de sentiment ou de goût. En bref, c’est un simple mechanicus » (12 janvier 1782).

Malheureusement, l’espèce de magnétisme que le prodige de cirque a toujours su exercer sur les masses spectatrices au prix d’une perversion du goût et d’une puissante inversion des valeurs (éclat vain de la pantomime : défaite du regard critique !) s’avère plus préjudiciable aux solistes que leur recherche, louable, ou que leur désir, compréhensible, de prouesse, de contrôle, d’indépendance physiques – parce qu’il les décourage, et tend à les discréditer alors même qu’il est peu d’aspirant à la carrière qui n’ait éprouvé la justesse de cette maxime au cours de ses années d’apprentissage : indépendamment du don, il n’est aucune possibilité d’éloquence musicale sans la possession d’une technique fiable, ni acquisition d’une technique à proprement parler sans effort tendu vers le développement d’une forme de panache instrumental. Disons de manière prosaïque qu’une musicalité innée devrait savoir tirer l’entier bénéfice de ce capital honorablement acquis qu’est la virtuosité bien comprise. A ce titre, il est cruel qu’un musicien de l’envergure de György Cziffra, qui fut au sens littéral un virtuose de la plus belle étoffe, un soliste héroïque doué de bravoure et de force morale aussi certainement qu’il fut un être habité, d’une pudeur, d’une sensibilité hors du commun ; cruel que l’âme pure d’un tzigane déraciné continue de pâtir aujourd’hui de préjugés dont on n’accablerait pas même l’animal de foire, fût-il une bête de scène, au motif que celui-ci demeure sur les affiches de concerts, dans les coupures de presse ou l’inconscient populaire le « pianiste aux cinquante doigts », le « virtuose qui en valait deux », « l’attraction du siècle », « l’extraterrestre aux pouvoirs surnaturels ». En bref, un simple pianiste de folklore – ou de bar.

Ah !, s’il n’y avait eu cette cage dorée des enregistrements officiels, le prisme déformant d’un marketing de pacotille ; s’il n’y avait eu ces sobriquets de critique, ces métaphores mécanistes confortées par une histoire tragique et cette ferblanterie d’attributs : arrangements injouables, foules en délire, régime d’entraînement surhumain… Des gants pour faire ses gammes, un bracelet de cuir riveté au poignet, un Gaveau nommé « locomotive », un passé de détenu, de casseur de pierres ! Cziffra, un athlète ? Mieux : un forçat du piano. Authentique en sa démarche, sincère au clavier comme il l’était dans la vie (en outre dédaigné d’emblée par sa caste jalouse, qui le traite en saltimbanque), Cziffra fut ainsi douloureusement dépossédé de lui-même parce qu’il travaillait avec scrupule jusqu’à la dernière extrémité, ne s’arrêtant de « pétrir l’ébène et l’ivoire » qu’à l’instant où ses premiers auditeurs pénétraient dans la salle de concert. « Il entre à son tour et salue la foule. Campé face à son Steinway noir, il toise, sans dérobade, l’antagoniste dans les yeux, puis accepte le combat qui s’engage » : dégradante mythologie de catcheur, échafaudée pourtant sans intention de nuire.

« Lorsque je suis venu en France », confiait Cziffra à son ami Mutz Böhm, à Munich, « j’étais complètement inconnu. Je suis arrivé à Paris avec ma chemise sur le dos, sans un sou, sans protection, sans aucune aide de personne, rien qu’avec mes possibilités artistiques, mon intégrité, mes deux mains, ma force et mon cerveau » (on sait peu que les administrateurs de l’Orchestre Colonne ont alors hébergé le pianiste et sa famille dans un appartement attenant à leurs locaux de la rue de Tocqueville, l’Orchestre lui offrant surtout, tant Cziffra était démuni, l’habit qu’il porta le jour de ses débuts). « [Cet après-midi-là] », poursuit-il, « [le 2 décembre 1956], au Théâtre du Châtelet, j’eus la chance d’avoir une salle entièrement remplie. Pourquoi ? Je n’en sais rien. C’était un miracle de Dieu ! Je suis arrivé timidement sur la scène. J’étais anxieux. Mais j’ai convaincu grâce à mon courage et grâce à mon énergie.

Je ne supporte pas la spécialisation, ni surtout cette image de lisztien que l’on m’a faite. A condition que mes moyens me le permettent, je voudrais donner une interprétation favorable de tous les génies. Je n’ai pas de préférence… J’adore jouer tous les génies. Sans doute, la perfection absolue n’existe pas. C’est seulement lorsque nous sommes arrivés à un certain niveau que nous réalisons à quel point nous sommes petits. Mais il y a tout de même une recherche artistique dans le don de soi-même. Ma mission est de dispenser de la joie. Je trouve détestable le mot de technique. Qu’est-ce que la technique ? Une automobile sur quatre roues ! Bien sûr, qu’il nous faut de la technique, mais ne regardez pas l’artiste au travail. Ecoutez-le seulement. C’est cela, la musique. Recevez-en le fluide. En Espagne, des journalistes ont vanté un jour mon énorme technique. Je leur ai dit qu’ils étaient pauvres. Mon courage, ce n’est pas ma technique, mais l’élan qui vient de mon cœur. La technique pianistique recouvre tout à fait autre chose : la façon de savoir toucher le piano, [esquissant des mouvements différents] comme ceci… ou comme cela. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme j’avais peur, musicalement et non pianistiquement parlant, lorsque j’ai joué à Rome, lors de mon dernier récital, le Carnaval de Schumann. Mon Dieu !, ai-je pensé, serai-je bien dans l’esprit de l’auteur ? Cette phrase sera-t-elle conforme à sa volonté ? ».

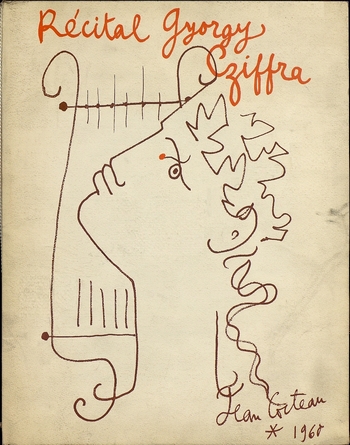

Le 29 janvier 1960, prêtant son concours à une soirée de Gala « de haute tenue » (sic) placée sous le haut patronage du ministre Pierre Chatenet et la présidence du secrétaire d’Etat Michel Maurice-Bokanowski, Cziffra jouait au Théâtre des Champs Elysées « au profit de l’Association mutualiste d’action sociale des personnels du Ministère de l’Intérieur et de la Sûreté Nationale » – détail qui n’aurait en soi aucune importance s’il ne révélait la situation paradoxale de l’artiste, confirmé là dans son renom autant que dans sa vulnérabilité. A titre officiel (et les organisateurs louaient son « geste d’une rare générosité »), il s’agissait en effet de contribuer à la réunion de fonds destinés à financer les œuvres, les caisses de retraites, les mutuelles, les centres de soins, les colonies de vacances et les maisons de repos des agents des forces de l’ordre du pays. La couverture du programme était illustrée d’un dessin de Jean Cocteau, du même Apollon citharède dont le septième membre du Groupe des Six avait orné l’affiche de la Fédération musicale populaire sous le Gouvernement de Léon Blum. A titre personnel, il s’agissait cependant pour Cziffra, comme tel était clairement précisé, « d’exprimer un peu de sa profonde gratitude envers la France et son Gouvernement pour l’accueil qu’ils lui avaient réservé », lui-même « ayant été jusqu’à annuler quatre concerts pour se consacrer complètement à la préparation de ce récital auquel il attachait une signification toute particulière ». « Le concert de ce soir n’est qu’un modeste geste de ma reconnaissance envers la France devenue mon foyer et ma terre d’élection », ajoutait-il au moyen d’une note signée de sa main. Autrement dit, rétractant des contrats conclus de longue date, renonçant à quatre prestations prévues en province ou à l’étranger, Cziffra acceptait en fait de se produire une seule fois sur la scène glorieuse de l’avenue Montaigne pour manifester son attachement à son nouveau pays, devant un public d’élite et sans aucune contrepartie, à l’époque où la sensation énorme causée par ses premiers engagements dans les états du bloc capitaliste, ses premiers enregistrements réalisés salle Wagram, menaçait d’engloutir sous leur pyrotechnie la carrière somme toute encore naissante du pianiste, qui pratiquait mal notre langue (son « assistant artistique », l’omniprésent Pierre Le Coz, se chargeant alors d’intercepter les micros pour parler à sa place !) et pressentait avec raison qu’il lui faudrait redoubler de valeur pour se soustraire à l’emprise phénoménale de sa propre Danse du sabre.

Non qu’il faille exagérer l’enjeu de cet événement particulier. Il reste néanmoins qu’à cette époque transitoire, la destinée du Hongrois, un réfugié politique affranchi désormais des soucis pécuniaires, mais noch heimatlos, aurait pu basculer : rien n’en garantissait l’issue. L’intéressé l’indique à demi-mots dans ses mémoires. Ne souhaitant jouir des rentes d’un capital de sympathie même rudement conquis qui l’aurait classé une fois pour toutes dans le camp des jongleurs et des faiseurs de tours (profil que sa maison de disques, que les organisateurs de concerts auraient pu exploiter à outrance), Cziffra, bien que résolu à ne plus connaître la misère, installé qu’il était de fraîche date dans sa demeure de Cormeilles, bien que sollicité de toutes parts et à la merci de tentations financières, Cziffra se savait soumis à l’impératif d’affermir sa position dans le sens d’une incontestable légitimité musicale – la seule qui comptât. Et à notre avis, c’est à ce moment – crucial – que Cziffra prouva combien il valait davantage, au tréfonds de lui-même, que certains de ses confrères (oublions ces noms qui s’imposent) ; c’est à ce moment que Cziffra démontra, son jeu même n’y pouvant suffire dans les circonstances d’alors, qu’il était un pur, un authentique artiste, un messager d’une trempe supérieure.

Car il ne faudrait surtout mésestimer, ni dans un sens, ni dans un autre, le degré d’exigence et d’érudition, la mémoire, les références, l’élévation globale, donc, plus que la composition individuelle, du public qui s’assemblait dans les salles de Paris en 1960, pas davantage qu’il ne faudrait négliger son potentiel d’influence dans l’établissement d’une réputation à l’échelle internationale. Simple évidence socio-historique, accrue par le prestige de la capitale : s’il est quinquagénaire, et souffre d’une addiction ancienne, le mélomane parisien de 1960, un enfant qui sait déjà lire, écrire et compter lorsque s’éteint Debussy, peut-être manier l’archet, a statistiquement toutes les chances d’avoir ovationné les interprètes les plus éminents de son siècle, et croisé quelques-uns des compositeurs français les plus distingués ; s’il a bénéficié d’une formation musicale, notre amateur éclairé a reçu dans les salles de classe du plus vieux Conservatoire du monde, de la Schola Cantorum ou de l’Ecole Normale l’enseignement direct d’une pléiade de maîtres remarquables. Inutile d’en accuser les traits… Un Robert Casadesus qui n’avait rien à craindre des auditoires de sa ville natale avouait, sexagénaire, qu’il redoutait plus que tout autre l’étape de Paris dans son agenda de concerts. Ce public existe, il importe de le rallier à sa cause : Cziffra le sait, en 1960.

De quel métal, aussi, fallait-il être forgé pour se résoudre comme il le fit à l’attente, pour prendre le parti de la méfiance, contre soi-même, pour choisir le doute au détriment de l’instinct, le labeur acharné, l’étude inlassable des textes, pour décider ainsi de laisser mûrir, jusqu’au moment où… Comme il a dû ronger son frein ! Relisons l’entretien qu’il concédait à George Jellinek (1919-2010), l’animateur de The Vocal Scene sur l’antenne new yorkaise WQXR – en réalité, un compatriote originaire d’Újpest, faubourg de Budapest blotti sur la rive orientale du Danube. Nous sommes en août 1959. Jellinek est mandaté par HiFi Review et Cziffra revient sur ses débuts dans la ville : quatre programmes identiques donnés les 30, 31 octobre, 1er et 2 novembre précédents sous la baguette de Thomas Schippers à Carnegie Hall.

« J’ai lu bien sûr les critiques de ces concerts et la plupart m’ont fait plaisir, bien que je confesse ma perplexité à l’égard de nombreuses choses qui ont été dites çà et là. Il semble que la virtuosité soit désormais perçue, chez l’artiste actuel, comme une tare, comme une faculté étrange qui inspire la suspicion de la facilité, de l’insignifiance et de la superficialité. Mais pourquoi devrait-il en être ainsi ? La virtuosité ne peut-elle aller de pair avec une musicalité sincère ? Pour être franc, je ne me sens nullement dans l’obligation de m’excuser auprès de mes collègues qui n’égaleraient pas ma maîtrise du piano… Je me considère avant tout comme un musicien, et je crois en la virtuosité seulement en tant que moyen pour parvenir à des fins musicales. Les critiques qui m’ont reproché une vélocité excessive devraient revoir leur analyse : ils réaliseraient que les tempi que je choisis sont appropriés, et logiques. De plus, ce que l’on prend souvent à tort pour de la vitesse est en fait une impulsion rythmique que j’ai appris à dominer à l’issue d’un travail attentif et long […].

Si mes premiers disques m’ont fait apparaître comme un spécialiste de Liszt, ce qui n’est pas exactement le cas, je n’ai certainement aucun désir de m’en insurger. Quel mal y a-t-il à jouer Liszt, de toute façon ? Les allusions presque condescendantes qui lui sont faites dans les cercles musicaux américains m’ont étonné, et même choqué. Nous, les Hongrois, avons peut-être tendance à vénérer ce grand prêtre du romantisme au-delà de sa juste valeur, mais l’appréciation générale qu’on lui porte en Europe n’est pas très éloignée de la nôtre. Après tout, qui peut encore nier son influence significative en tant que précurseur ? Son influence, d’un côté, sur Wagner et Strauss, sur Debussy et Ravel de l’autre ? Il est curieux et assez ironique que le nom de Béla Bartók soit aujourd’hui sur toutes les lèvres, quand on pense que Bartók a toujours souligné l’importance de sa dette envers Liszt.

La musique de Liszt est exigeante. Elle nécessite un dévouement total. Une assurance technique, la plus vive sensibilité et une ferme impulsion rythmique sont à mon avis les principales qualités requises pour en être un interprète idéal. Ainsi, comme vous pouvez le constater, je suis plutôt honoré d’être désigné comme un spécialiste de Liszt. Mais par souci de précision, j’aimerais faire remarquer que mon répertoire compte 200 morceaux, des sonates et des concertos de Mozart, de Beethoven, des œuvres de Schumann, Chopin, Scarlatti, Hummel, Lully, Rameau et Couperin, ainsi que des pièces contemporaines – et qu’à New York j’aurais joué autre chose avec tout autant de plaisir. Mais l’Orchestre Philarmonique avait demandé Liszt, et j’ai joué Liszt [la Fantaisie Hongroise et le 1er Concerto]. Voilà pour ma prétendue partialité en la matière ».

Exceptée la Polonaise en la bémol majeur (le Festival de Besançon, en septembre 1959, a seul les honneurs de la Fantaisie op. 49), Cziffra ne joue rien de Chopin à Paris jusqu’en décembre 1962, alors même qu’il a enregistré les Valses et les deux cahiers des Etudes au printemps. Le 15, à Lise Elina venue filmer chez lui « le plus grand interprète de Liszt » ou « certainement un des plus grands interprètes de Liszt », le pianiste si peu élégamment présenté mais tout de même « surtout un interprète de Liszt », tient à démentir d’une voix douce, et d’un regard plus irrité que las, cette « fausse légende – qu’il n’aurait joué jamais que Liszt, Liszt et encore Liszt ». Chopin évoqué, Lise, face caméra, insiste, établissant « le parallèle avec Liszt », et sur son grand Gaveau de concert Cziffra joue Chopin… la Polonaise Héroïque. Deux jours plus tard, il est aux Champs-Elysées. Clarendon, perfide : « Un beau jour [un lundi, ce 17 décembre 1962], Cziffra, héros lisztien empanaché de rhapsodies, virtuose d’acier aux doigts de velours, s’est mesuré à Chopin et lui a dédié tout un récital. L’impression qu’il nous a faite ? Celle d’un enfant, qu’il me pardonne, à qui l’on aurait dit : jusqu’à présent tu as vécu chez Monsieur Liszt, tu es de son bord, de sa famille, de sa race ; aujourd’hui, nous allons chez Monsieur Chopin, qui est la distinction, la poésie faites homme. Mets tes gants blancs et fais bien attention à ce que tu dis. De fait, notre Cziffra, endimanché, s’est d’abord tenu très sage… [avant d’être] divin ». La même semaine, Norbert Gamsohn, futur producteur de Pink Floyd, organise le planning des sessions d’enregistrement à venir que Cziffra honorera non plus pour la Voix de son maître, mais pour Philips, au Studio des Dames – et d’abord, quatre Polonaises, l’Impromptu en sol majeur, la Ballade en fa mineur, la Sonate funèbre de Chopin.

Ce contexte rappelé, il faut affirmer en conscience, sans abuser des superlatifs de fan-club, que le concert du 29 janvier 1960, introduit par la voie familière du présentateur de Pianistes de France, couronné par six minutes d’acclamations à tout rompre, privé de Mozart, dépourvu de Chopin mais d’un bout à l’autre éblouissant... eut quelque chose de miraculeux. Voilà un musicien profond, un musicien porté, comme en lévitation, saisi au sommet de son art au point de concorde de l’excellence technique et de l’inspiration. Un regret malgré tout, pour le relief supplémentaire qu’elles eussent apporté à l’ensemble : l’absence des trois Sonates de Scarlatti (en la, do et ré majeur, K. 101, 159, 96) qui figuraient au programme et que l’ORTF n’aura visiblement pas captées (par chance, le Festival de Strasbourg réparait l’oubli six mois plus tard au Palais des Fêtes).

Une écoute en aveugle de cette Sonate en fa majeur de Beethoven (op. 54) réserverait un choc à l’auditeur non averti. Aigus cristallins, basses caverneuses servant la conduite, à la logique imparable, du Tempo di minuetto, de son thème et de ses refrains. Dans les dernières mesures, une série d’accords de septième diminuée dosés chacun d’un poids distinct interrompt le dessin caractéristique d’un arpège ascendant que l’auteur retendra sur une autre échelle dans l’Andante con moto de sa 5e Symphonie. Lisibilité constante, alors, des lignes mélodiques de l’Allegretto, mené du dolce initial au fortissimo final sous la pression continue de ses doubles-croches. A aucun moment, surtout, le sentiment que Cziffra, d’une réserve, d’une droiture classique exemplaires, se retienne de rugir hors de propos.

Paré des mille nuances dont les beaux touchers sont prodigues, Le Carnaval de Vienne paraît surgir tout sensible et vibrant d’un autre instrument, fondu comme il doit l’être au sein d’une seule ronde. Près de quarante ans séparent ce cycle de la sonate de Beethoven : le langage, les sentiments dépeints là ne sont plus les mêmes. Le spectre sonore s’est élargi. Cziffra, sur un Steinway moderne, donne libre cours à une explosion de couleurs, sans négliger l’importance primordiale des rapports de mouvements, de caractère, qui assurent l’unité de l’œuvre entière ; sans abuser non plus de la pédale. Régal des rythmes pointés marqués du talon, plaisir de sentir le discours polyphonique se densifier au fil des reprises, bien au-delà des limites dynamiques habituelles constatées chez les pianistes « confrères ». Entendez-vous cette citation, (perpétuellement ?) noyée par d’autres, citation transparente, placée au cœur de l’Allegro, de La Marseillaise, que Cziffra souligne avec un humour, une élégance irrésistibles devant son auditoire français ? Et ce Finale solaire !

Admiratif de cette « exécution magnifique » qu’il surprit un après-midi, retransmise sur les ondes de Paris-Inter, Alfred Cortot remercia par lettre son « cher ami de l’avoir porté sur les plus hauts sommets de l’interprétation », encore qu’il reconnaissait se forger de l’œuvre une conception différente. Cziffra fait toutefois montre ici d’une qualité que Cortot, si grand qu’il fût au piano, ne manifesta que rarement : la simplicité, la franchise, ce caractère direct et spontané, nu, dans l’expression de la musicalité. Ni sophistication, ni planification ; ni pause calculée, ni sonorité étirée loin de sa mesure ; ni afféterie, ni effet. Clarendon qui les connaissait tous les deux a vu juste : Cziffra émeut sans recourir aux artifices. Enlevée avec maestria, la Toccata qui succède à ces masques viennois fait figure de rappel interne (tonnerre de vivats), qui clôt le premier volet du concert.

Mais voici que Liszt s’avance jailli tout armé de la tête de Zeus, les chants de sa patrie à la bouche. Cziffra peut bien tenter de s’en défendre, il évolue dans son élément. Sublimation du piano élevé au rang de la philharmonie : l’incarnation est renversante. France Clidat, dont la générosité teintée d’un mépris absolu à l’égard des férocités confraternelles n’aveuglait en rien le jugement, parfois acéré, qu’elle exerçait à bon droit, en artiste de métier, sur le jeu de ceux qu’elle appelait ses « coreligionnaires », ne tarissait pas d’éloges au sujet de ce Liszt et se révoltait à l’idée qu’on pût le dénigrer par principe, par ignorance ou snobisme. Avec un sourire malicieux, elle mettait un charmant point d’honneur à briser les arrêts définitifs qui tombaient si souvent de la bouche de parents d’élèves, d’élèves se croyant arrivés, de collectionneurs ou de concertgoers « avertis ». En vérité, d’ailleurs, le critique redouté du New York Times Harold C. Schonberg l’avait moins flattée en situant son jeu à elle au niveau de ceux de Josef Lhevinne et de Josef Hofmann dans les Concertos de Chopin, qu’il ne la blessa en « omettant » de mentionner Cziffra dans son ouvrage de référence, The Great Pianists, livre de 530 pages dont l’édition définitive était parue à l’aube des années 1990. « Mais enfin se rendent-ils compte, réalisent-ils ce qu’il faut posséder pour dominer Liszt, et pour… et pour le sentir ainsi ? ». Nous l’entendons encore, une pile de disques à la main, s’indigner à son domicile de l’avenue du Général Leclerc, où seul un œil familier aurait su localiser la médaille qui remémorait sa victoire au Concours Franz Liszt, remportée à Budapest à la veille du déclenchement de l’insurrection populaire en octobre 1956.

Présentés en plage 9, les Jeux d’eau à la villa d’Este sont d’une perfection inimaginable puisqu’à la netteté de leur diction, qui n’a rien de l’effet d’une grêle sur un toit de zinc, s’ajoute ce souci permanent de l’orientation mélodique qui leur confère l’accent de la vérité musicale. Leur poésie liquide, leurs reflets chatoyants se hissent au niveau de ce que l’on peut entendre de plus beau dans ces pages, sous les doigts très augustes que l’on sait. Cziffra s’éloigne ici considérablement de la version qu’il vient à l’époque de graver en studio, pourtant pas moins vivante ni moins aboutie (15 mars 1957). Spirituelle, la Valse impromptue en la bémol majeur, aux triolets (de croches !) un rien trop serrés, est envisagée dans un esprit constant d’improvisation. Cziffra y a été plus parfait, sans doute, ce qui n’enlève pas au charme désuet de cette pièce légère, écrite à Saint-Pétersbourg aux environs de 1842, que des mains moins subtiles étouffent sous la poudre ou relèguent sottement dans un coin du salon.

Le meilleur s’annonce... Gnomes et lutins en ronde, étincelants de verve sur un clavier mordant, une démoniaque Etude d’exécution transcendante qui dissimule une charge électrique, des ressources de puissance insoupçonnées, puis surtout, l’une des plus ébouriffantes Rhapsodie hongroise en ré bémol que Cziffra ait jamais délivrées. Quel déchaînement musical, quelle jubilation ! Il s’y surpasse lui-même. Brûlant du feu sacré (Horowitz l’égale seul en fait de « possession »), Cziffra se révèle dans toute la grandeur de sa nature exceptionnelle. L’irrépressible nostalgie qui se dégage de la section lassan, dite legato assoluto d’une voix noble et profonde, nostalgie poignante de Pesth, nostalgie du café Kedves, nostalgie de la vaci utca, se dissipe à peine que le cymbalum vous entraîne dans sa danse inexorable et contagieuse (friska), une douce furie, une transe hypnotique, qui enfle, éclate et retentit, et soulève de son siège le public de Paris secoué d’applaudissements frénétiques. Oui, « de telles exécutions, d’un raffinement jugulé par le goût, portent en filigrane une signature illustre, à jamais mémorable ». Rendons cette phrase à Bernard Gavoty, qui en commit bien d’autres.

György Cziffra (1921-1994) au Théâtre des Champs Elysées, 29 janvier 1960. Meloclassic MC 1014, 7 91154 05014 9

haut de page