- Interview exclusive

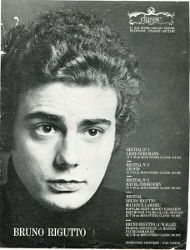

- Bruno Rigutto

- Histoire & Documents

- "Ma charmante et parfaite interprète". Henriette Faure (1904-1985)

- Emile Guilels par lui-même

- Les cinq mains de György Cziffra. Live au Théâtre des Champs-Elysées, 29 janvier 1960

- Monique de La Bruchollerie, ou le souvenir français

- Lazare-Lévy : Enregistrements inédits (1950-1963)

- Hyperion - APR. Entretien avec Michaël Spring et Simon Perry

- Pianistes de légende. Documents historiques Meloclassic

- Hommage à Odette Gartenlaub (1922-2014)

- les Technische Studien, chemin vers la technique de Liszt ?

- Événement

- Nicholas Angelich joue les Goldberg

- Dossier

- les conseils d'un technicien pour acheter et entretenir votre piano

- Entretiens

- les grands pianistes de notre temps interviewés par Frédéric Gaussin

:

-

Piotr Anderszewski

Piotr Anderszewski -

Nicholas Angelich

Nicholas Angelich -

Paul Badura-Skoda

Paul Badura-Skoda -

Giovanni Bellucci

Giovanni Bellucci -

Boris Berezovsky

Boris Berezovsky -

Philippe Cassard

Philippe Cassard -

France Clidat

France Clidat -

Simone Dinnerstein

Simone Dinnerstein -

David Fray

David Fray -

Nelson Freire

Nelson Freire -

Nelson Goerner

Nelson Goerner -

Eugen Indjic

Eugen Indjic -

Evgueni Kissin

Evgueni Kissin -

Danielle Laval

Danielle Laval -

Jean-Marc Luisada

Jean-Marc Luisada -

Murray Perahia

Murray Perahia -

Menahem Pressler

Menahem Pressler -

Jerome Rose

Jerome Rose -

Fazil Say

Fazil Say -

Anna Vinnitskaya

Anna Vinnitskaya -

Arcadi Volodos

Arcadi Volodos

-

- Jeunes talents

- Sélections Youtube

Bruno Rigutto

par Frédéric Gaussin

uestion rituelle : comment la carrière s’est-elle décidée pour vous ?

uestion rituelle : comment la carrière s’est-elle décidée pour vous ?

Bruno Rigutto: Hors de toute prévision. Il a fallu beaucoup de hasards, un concours de circonstances et d’événements inattendus pour que je m’assoie un jour devant un piano… Je ne suis pas issu d’une famille de musiciens. Mon père était un Italien du Nord (ma famille a ses racines en Frioul, en Vénétie) qui s’était réfugié en France parce qu’il avait refusé de saluer Mussolini. C’était un artisan, dans le sens ancien et toujours italien, d’ailleurs, d’artiste. Spécialiste de mosaïques, il s’était établi comme carreleur en banlieue parisienne. Ma mère travaillant aussi, j’ai été placé tout petit en nourrice, comme l’on fait dans ces cas-là, et notamment chez une dame de Maisons-Alfort. J’avais trois ans, elle était boulangère, elle avait un piano (je peux raconter cette histoire parce qu’on en connaît les détails avec précision), et c’est elle qui m’a appris les notes, après avoir réalisé que j’avais de l’oreille. En fait, elle devait même nous offrir son piano, parce qu’elle ne s’en servait plus. C’était une femme charmante qui a été très heureuse de m’aider. Au gré des horaires de mes parents, des possibilités des uns et des autres, j’ai fini par être gardé par toutes les dames ou presque du voisinage ! D’abord chez la femme du pharmacien, qui avait de meilleures notions musicales, puis chez telle autre, et puis chez une autre encore, mais chaque fois je pianotais sur les claviers qui se présentaient.

Il faut dire aux parents à quel point cette étape importe, dans le développement de l’enfant, puisqu’en somme, vous appreniez-là l’essentiel : l’amour de l’instrument lui-même, la familiarité, la facilité du contact avec lui

C’est vrai. Chaque fois, le piano me manquait et chaque fois, j’étais heureux de le retrouver. J’en ai pris l’habitude, pour ainsi dire. L’instrument ne m’intimidait pas, c’était tout le contraire. Ça m’a sûrement été bénéfique. Vous voyez, mon père adorait l’opéra (ce n’est pas un cliché italien !). Un jour, il m’a emmené entendre Robert Benzi, qui était lui-même en culottes courtes, à l’époque. J’ai une photo de ce moment. Elle est datée : j’avais 5 ans et demi. J’ai vraiment été ébloui… Et c’est là, quand je suis rentré à la maison, que j’ai lancé : « Je veux être tout ce que j’ai vu et entendu ! ». Les cordes, les vents, les bois… Je suis allé piocher dans mes cahiers de musique, j’ai pris des portées à droite, à gauche, et en coupant, collant, en disposant le tout, j’ai « composé » le conducteur d’une sorte d’immense symphonie. C’est peut-être à ce moment, que j’ai eu pour la première fois envie d’arranger les notes dans un ordre spécial, sur le papier, pour en faire quelque chose. Finalement, de dames en dames, de nounous en nounous, j’ai continué à pianoter, à aimer les touches blanches et noires. Et la rencontre décisive est venue.

Sous quelle forme ?

Mon père est allé travailler chez le grand sculpteur Louis Leygue (1905-1992), un cubiste diplômé des Beaux-Arts. Au détour d’une conversation, mon père lui a confié que j’aimais la musique, que j’improvisais au clavier. Comme tous les pères, il se souciait de ce que je pouvais devenir et faire de ce talent. Or il se trouve que Leygue, qui était un Premier Grand Prix de Rome, s’était lié d’amitié avec le compositeur Tony Aubin (1907-1981) avant la guerre, durant leur séjour commun à la Villa Medicis. Nous avons donc pris rendez-vous avec Aubin – chef d’orchestre, professeur au Conservatoire, très actif à l’ORTF, enfin c’était la personne toute indiquée, comme tombée du ciel. J’avais 8 ans, je me souviens. Tony m’a donné une poignée de notes pour voir comment je me débrouillais. J’ai joué, improvisé un moment, puis il a appelé sa femme, Louise Clavius-Marius, qui était alors la répétitrice de Lucette Descaves (1906-1993) dont je devais finalement intégrer la classe, à neuf ans et demi, au Conservatoire de Paris.

Née au Sénégal, fille d’un procureur général originaire de Guadeloupe, Louise Clavius-Marius avait reçu son Premier Prix chez Lazare-Lévy, dans la même classe et la même année que Monique Haas et Alexandre Uninsky

Oh oui, c’était une femme de métier. Elle savait jouer du piano… Elle m’a tout appris, je peux le dire. Et elle a vraiment beaucoup compté pour moi, y compris sur le plan personnel. Je m’entendais d’ailleurs bien mieux avec elle qu’avec Lucette, qui dévoilait un aspect plus sévère de la pédagogie. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c’est la façon dont l’enseignement fonctionnait à l’époque. Mme Clavius-Marius (ou Loulouse, comme certains l’appelaient) ne jouait jamais devant les élèves. Je ne l’ai jamais entendue. Elle disait avec pas mal d’ironie : « Je suis comme une femme de ménage, je suis là pour faire disparaître la poussière ! ». Avec beaucoup de conscience, elle nous préparait pour le grand cours. Remarquez, si je voulais faire de l’humour, je dirais qu’en dehors d’un concerto (celui de Roussel avec l’Orchestre Lamoureux, si je me souviens bien), je n’ai pas entendu jouer Lucette Descaves autre part que dans l’extrême aigu, parce que c’est là qu’elle se tenait auprès de nous pendant la leçon.

Mais quel genre de professeur, de pianiste était-elle ?

Lucette Descaves venait de cette école de piano articulé de Marguerite Long. Elle y avait reçu son Premier prix. Elle possédait ce que j’appelle un jeu clair, de la belle « ancienne » école, que je trouve indispensable, et qu’elle avait étoffé, densifié au contact d’Yves Nat dont elle avait été la répétitrice. Trilles, doubles-notes, gammes, arpèges… : elle possédait toute la panoplie. Chez tous les pianistes qui me plaisent, entre parenthèses, je constate que le matériau pianistique a été travaillé, je veux dire « à la base ». Aldo Ciccolini, par exemple, a reçu un enseignement classique rigoureux en Italie. Quand je lis dans tel livre que Vladimir Horowitz, à Kiev, commençait ses leçons chez Blumenfeld par des gammes à la tierce, en sixtes, en dixièmes, je persiste à croire que tout doit s’édifier sur ce type de fondation saine. J’ai eu la chance de recevoir une éducation pianistique poussée, en la matière. Quand je suis sorti du Conservatoire, je savais faire les trilles avec différents doigtés, descendre et monter les gammes, jouer une gamme perlée, ou staccato, ou louré, ou détaché. C’est quelque chose, quoique l’on dise, qui se perd un peu à présent. Les assistantes (les répétitrices, comme on disait alors) étaient très bien formées. Ces dames savaient transmettre l’amour du travail bien fait. Leur enseignement était efficace et intelligent. Le passage du pouce, les octaves du poignet, du bras, les exercices d’extension, de substitutions, de notes tenues, tout cela, on le pratiquait. Je pense à Marcelle Heuclin, à Rose Lejour, à Suzanne Roche, à Madeleine Giraudeau. Ces figures, exactement comme Louise Clavius-Marius, se tenaient sans doute un peu dans l’ombre, mais nous les respections. Elles ne jouaient pas en concert mais elles avaient appris, elles avaient travaillé (avec Cortot, Lazare-Lévy, Nat ou Planté), elles étaient garantes d’un grand savoir-faire. Etudes de Cramer, Czerny, Bertini, Pischna, Lemoine, Pozzoli, tout y passait, et nous progressions. Nous réfléchissions nous-mêmes aux doigtés, par exemple, parce qu’aucune main ne ressemble à une autre, mais aussi parce que nous devions découvrir le secret du chant legato. S’agissant de la formation musicale générale, l’exigence était la même. Yvonne Desportes, mon professeur de solfège, était un professeur extraordinaire ! Je lui dois toute ma formation théorique. Quand nous sortions à l’issue d’un tel cursus, on était armé. Descaves, en outre, nous faisait un peu sortir des sentiers battus. On jouait du Jolivet par exemple. Elle montait beaucoup d’auditions où figuraient des œuvres de Castérède (qui jouait lui-même très bien du piano, comme nous l’avons constaté), de Boutry, Dubois… J’ai essayé de continuer cela, quand j’ai été en poste au Conservatoire, à la Villette, avec des compositeurs comme Tanguy, Beffa, Connesson, Dusapin, Alcina.

Comment décririez-vous l’ambiance de l’école d’antan, celle de la rue de Madrid ?

S’agissant des classes, on ne se croisait pas vraiment. Ou plutôt, on se croisait mais sans trop se mélanger, si vous voulez. Parmi les professeurs d’alors (c’était sous le mandat de Raymond Loucheur), il y avait Vlado Perlemuter, Jeanne-Marie Darré, Lélia Gousseau, Joseph Benvenutti, Jean Doyen, qui incarnaient des styles assez différents, mais on n’allait jamais assister au cours d’un maître autre que le sien. C’était cloisonné. C’était comme à l’atelier, comme aux Beaux-Arts. On appartenait à telle classe, on était l’élève d’un tel ou d’une telle. Pourtant, entre nous, entre les camarades, il n’y avait pas de tant de rivalité qu’aujourd’hui. Le sentiment de compétition était moindre. Le soir, on se faisait de belles séances d’improvisation, avec mes chers Henri Barda (qui n’était pas chez Descaves), Georges Pludermacher (affectueusement surnommé Jojo), ou Jean-Marie Fournier (l’actuel directeur artistique de la salle Gaveau). C’était une fête ! Nous en avons de bons souvenirs. Il y avait aussi Jean-Claude Pennetier, et Jean-Bernard Pommier qui nous impressionnait tant par son jeu que par le fait qu’il avait déjà un groupe de fans, une claque à lui ! Tous étaient déjà les artistes qu’ils sont devenus. Tenez, Jojo, un jour, est arrivé avec une réduction du Sacre du Printemps, et il l’a joué comme ça, a prima vista. Il avait quelque chose comme 13 ans… C’était une saine émulation qui régnait. Et puis, nous élargissions nos horizons avec la musique contemporaine. Je me souviens de Renaud Gagneux, de Patrice Mestral… Certains allaient parfois enregistrer un bout de mélodie dans un studio. Je n’ai pas fait que du piano, non plus. J’ai travaillé la musique de chambre avec Jean Hubeau (1917-1992), l’harmonie avec Pierre Revel (1901-1984), et aussi la direction d’orchestre avec Pierre Petit (1922-2000), qui enseignait à l’Ecole Normale. J’ai fait mes classes, comme on dit. Mais là encore, l’école, la société étaient très différentes. Je vous donne un exemple parlant : dans l’immeuble de la rue de Madrid, les élèves n’avaient pas le droit de prendre l’ascenseur. L’usage en était limité aux maîtres, mais je n’en savais rien la première fois. Un jour, je monte dedans et me trouve à côté de Claude Pascal, le compositeur, encore un Premier Grand Prix de Rome. Il était un peu le représentant de la classe professorale, Premiers Prix d’harmonie, de contrepoint et fugue, d’histoire de la musique, études de piano auprès d’Yves Nat, direction d’orchestre avec Charles Munch et Roger Désormière. Bref, c’était un monsieur, qui m’a regardé et m’a dit assez surpris, « Mais voyons, jeune homme, vous n’avez pas le droit d’être ici ! ». En racontant cela, j’ai presque le sentiment d’être devenu vieux, mais c’est ainsi que les rapports fonctionnaient alors, entre les générations. C’était avant mai 1968. Ça n’empêchait pas l’ambiance d’être formidable, et l’école enrichissante. D’abord, il y avait ce grand hall qui n’existe plus aujourd’hui, ce patio où tout le monde se rencontrait, bavardait, fumait une cigarette. Et puis nous passions aussi notre temps dans le quartier – à lire des partitions chez Max Eschig ou à jouer au flipper au Café de l’Europe !

Etes-vous resté longtemps dans « la maison » ?

J’en suis sorti vers 16 ans, 16 ans et demi. Premier Prix, premier nommé. C’était une belle reconnaissance mais on m’a conseillé de me présenter au Concours Marguerite Long, et j’ai travaillé en ce sens. Comme il était d’usage, je suis aussi allé rendre visite à Madame Long (1874-1966) en personne, à son domicile de l’avenue de la Grande-Armée. C’était en 1963. Elle était vraiment âgée à ce moment, dans les toutes dernières années de sa vie. Je me rappelle pourtant un cours absolument génial sur la Sonate funèbre, qu’elle a décortiquée pour moi dans le détail. Elle était assise dans un fauteuil, elle commentait et annotait tout avec un double crayon rouge et bleu : les pédales, les nuances, les phrasés. C’était d’une précision redoutable. Elle m’a beaucoup parlé de Bruno-Leonardo Gelber, son dernier élève, pour lequel elle avait une grande admiration. Elle m’a donné son accord pour concourir, elle a organisé un test avec orchestre pour une demi-douzaine d’aspirants, et j’ai joué le premier mouvement du Concerto de Schumann – c’était ma toute première expérience avec orchestre, un moment fort. Je me souviens qu’elle est ensuite venue vers moi pour dire cette jolie phrase : « Monsieur, vous avez de l’estrade ! ». Ça m’a beaucoup encouragé. Je me suis bien préparé. J’ai eu deux mois pour monter la Toccata de Schumann, notamment, qui figurait au programme de la première épreuve. Je me suis qualifié, et un émissaire est venu me dire : « Madame Long est très contente de vous ». J’étais plutôt inquiet parce que les candidats soviétiques, Victor Eresko et Irina Botchkova, étaient très brillants. Mais je suis passé après le deuxième tour, avec 40 points de plus qu’eux, et Madame Long, à nouveau, m’a fait passer un mot de félicitations. En finale, j’ai joué le Schumann. C’était au Théâtre des Champs-Elysées. Les résultats ont été proclamés dans la salle du Conservatoire. J’étais toujours italien de nationalité, le membre du jury qui avait été désigné pour représenter l’Italie ne s’était pas présenté (je ne sais pas si cela m’a désavantagé ou non), mais il y avait tout de même Emile Guilels, et j’ai été très fier du résultat. J’ai reçu le Prix du public ainsi que le prix Pathé-Marconi. Un monsieur que je ne connaissais pas a descendu les escaliers, je le revois encore, pour me dire que nous serions amenés à nous croiser bientôt. Je lui ai respectueusement répondu « Je vous remercie, Maître ». En fait, c’était Michel Glotz ! [ancien élève de Marguerite Long, célèbre producteur et impresario français (1931-2010), de Maria Callas et d’Herbert von Karajan en particulier]

Lucette Descaves, Marguerite Long, une distinction au concours de 1963, Glotz et Pathé : la voie « classique » semblait toute tracée, pour ainsi dire. Comment êtes-vous donc entré en contact avec cet « enfant terrible » qu’était Samson François ?

En fait, vers l’âge de 13 ans, on m’avait offert un électrophone en cadeau. Et mon tout premier disque (il n’y a pas de hasard, j’imagine) était un disque de Samson François. J’ai reçu en même temps la Symphonie Pastorale, que je découvrais sous la baguette de Furtwängler, mais ce disque de Samson François – les concertos de Schumann et de Chopin, direction de Paul Kletzki – ce fut un choc, un vrai coup de massue… J’ai aussitôt eu envie de le connaître, de lui parler, de travailler avec lui. Au Conservatoire, j’avais posé des questions mais un professeur, je ne dirai pas lequel, m’avait fortement déconseillé d’aller le voir : « Oh non ! Pas Samson, il ne joue pas les mains ensemble ! ». J’ai persévéré… Nous étions donc en 1963, je m’étais déjà inscrit aux épreuves du Marguerite-Long et j’ai réalisé que le secrétaire du concours était un proche de Josette Samson-François. C’est par son intermédiaire que j’ai pu approcher « l’enfant terrible ». Samson m’a donné rendez-vous chez sa belle-mère, rue Saint Honoré d’Eylau, un mois avant le début des épreuves. La suite, c’est une histoire que j’ai sans doute racontée des dizaines de fois, mais nous devions nous rencontrer à 18 h, mon père m’avait emmené en voiture, il m’attendait en bas de la rue, j’ai poussé la porte de l’immeuble, trouvé l’étage, la bonne porte, je sonne… Et pas de réponse. J’attends un peu, j’appuie une deuxième fois sur la sonnette, un peu anxieux. Au bout d’un moment, Samson François est venu m’ouvrir en pyjama… Il avait tout simplement oublié ! C’était un oiseau de nuit, il vivait d’une manière complètement décalée. Enfin bref, je lui explique, il se rappelle, s’excuse et me demande de rester là. Moi j’attends toujours derrière la porte le temps qu’il se change, et lorsqu’il ouvre et que j’entre enfin, je découvre un piano immense, un grand lit avec des draps roses (détail qui m’a frappé, parce que je n’en avais jamais vu de cette couleur), un chien qui s’agite – en fait, un gentil petit basset… nommé Hercule ! La pièce était imbibée de parfum, du Dior, très à la mode à l’époque. Sans plus de cérémonie, Samson m’a conduit vers le clavier et j’ai joué pour lui la Sonate funèbre, Gaspard de la Nuit, l’Etude Appassionata de Liszt. Ma première « leçon », si je peux l’appeler ainsi, a commencé. Elle devait durer six heures, six heures presque ininterrompues, sauf par mon père qui, inquiet de ne pas me voir revenir au bout de deux ou trois heures, avait fini par monter pour voir si tout se passait bien. Samson l’a reçu avec la plus grande courtoisie, et lui assura qu’il pouvait repartir tranquillement, qu’il me paierait le taxi de nuit jusqu’à Maisons-Alfort – ce qu’il a fait. Pendant ces heures, Samson a beaucoup parlé. Il était d’une grande gentillesse et moi j’étais pétrifié par l’émotion. En sortant, je n’avais qu’une envie, c’est de travailler encore, de travailler vraiment sous sa conduite. J’ai donc passé le concours, comme je l’ai raconté. Josette m’avait appris qu’il serait en voyage à ce moment-là, mais il prenait des nouvelles, il suivait mon parcours à distance. Puis j’ai eu la possibilité de le revoir à Menton, à Dijon, en fonction de son emploi du temps. Le premier télégramme que j’ai reçu de lui, je m’en souviens parfaitement, c’était à Bordeaux où je jouais le 1er Concerto de Chopin. Samson avait carrément réveillé une amie depuis le Japon, par téléphone, pour lui dire d’aller m’entendre. Son mot disait : « Jouez vite et fort, mais surtout faites le contraire ! ». C’était tout lui. Ça le décrit mieux que nombre d’histoires inventées.

Avec le recul, que diriez-vous à son sujet ?

Samson François, c’était… C’était d’abord une question de culture. Marguerite Long disait à qui voulait l’entendre qu’il était le seul élève qu’elle avait jamais battu à sa classe (en lui assénant un coup de partition sur la tête !), mais même lors de mon entrevue chez elle, elle n’avait pu cacher ce qu’elle pensait de lui. Ce qui m’a frappé, c’est qu’elle m’avait dit : Samson est un grand spécialiste de Rembrandt, il est capable de décrire ses œuvres dans le détail avec une mémoire et une compréhension prodigieuses. Elle ne m’avait pas parlé de tempérament, de couleurs, de piano, non, elle m’avait dit ça : Rembrandt. C’est cette fibre, cette âme qui m’ont attiré chez lui en plus du reste. La conversation de Samson François était singulière. Il parlait d’art, de littérature, de cinéma (de Renoir ou Cassavetes en particulier), de politique, de tout, mais d’abord il nourrissait sa musique par une vaste culture. L’une des premières choses qu’il m’ait conseillée, d’ailleurs, c’est d’acheter L’Histoire de l’art d’Elie Faure, un spécialiste de Velasquez, l’un des grands connaisseurs du Louvre. Samson m’a dit : « Vous allez voir, ouvrez cela, ce sera une révélation ». C’est Samson aussi qui m’a parlé d’Edgar Allan Poe, de Baudelaire, de Verlaine… Car ce qu’il faut bien voir (nous parlions d’époque, de contexte, de société qui ont changé), c’est qu’aucun professeur n’abordait ces questions, au Conservatoire ! Et aucun aspirant à la carrière de pianiste n’aurait imaginé ou même n’aurait voulu qu’on lui parle de Poe pendant sa leçon. Pas avare de paradoxes, Samson ne vous disait pas : Cortot m’a appris le secret du grand toucher, Cortot faisait comme ceci ou comme cela. Il parlait plutôt d’Art Tatum… Le jazz aussi nous a donc rapprochés.

Nous nous sommes vus pendant dix ans. La relation s’est construite sur le long terme. Ce n’était pas une relation de maître à disciple traditionnelle, pour toutes les raisons que j’ai dites, mais Samson ne faisait jamais aucun compliment et me vouvoya toujours, même s’il ne demanda jamais d’argent. Quand on a la chance de rencontrer une personnalité qui évolue dans un… un univers, enfin qui vit au-dessus du commun, un musicien qui possède une créativité, un pouvoir d’invention, un jeu dépassant à ce point l’entendement, c’est une bouffée d’oxygène, c’est une porte ouverte sur la liberté. Je pense souvent, oui, que j’ai eu le privilège de rencontrer un être hors-norme, et qu’il ne faut donc pas revenir au conventionnel. Samson m’a changé définitivement.

Nous nous sommes vus pendant dix ans. La relation s’est construite sur le long terme. Ce n’était pas une relation de maître à disciple traditionnelle, pour toutes les raisons que j’ai dites, mais Samson ne faisait jamais aucun compliment et me vouvoya toujours, même s’il ne demanda jamais d’argent. Quand on a la chance de rencontrer une personnalité qui évolue dans un… un univers, enfin qui vit au-dessus du commun, un musicien qui possède une créativité, un pouvoir d’invention, un jeu dépassant à ce point l’entendement, c’est une bouffée d’oxygène, c’est une porte ouverte sur la liberté. Je pense souvent, oui, que j’ai eu le privilège de rencontrer un être hors-norme, et qu’il ne faut donc pas revenir au conventionnel. Samson m’a changé définitivement.

Sur le plan strictement pianistique, qu’avez-vous puisé chez lui ?

Il avait des phrases marquantes, comme par exemple : « Il faut avoir un ventre, pour bien jouer du piano » – à cause de la position, de la juste distance que l’on doit trouver par rapport au clavier, de l’assise. Il disait aussi qu’un pianiste devait entrer si profondément dans le clavier, prendre tant appui sur lui qu’il tomberait par terre si des déménageurs s’avisaient de retirer le piano d’un coup, par surprise. C’est quelque chose qui en dit long sur les masses, le poids, la façon de planter les doigts dans les touches. Avant ses concerts, je le regardais s’assouplir longuement les mains, les poignets, comme un danseur. Il se préparait physiquement. Il voulait que l’on déborde de sentiments. Il cultivait l’aspect sensuel, capiteux du son. Il ne pensait qu’aux timbres, qu’à la beauté sonore. J’ai une petite anecdote qui peut illustrer le rapport qui s’était instauré entre nous. Dans le motif initial des Oiseaux tristes de Ravel, Samson ne jouait pas les bonnes notes… sol ré fa ré si – mi la, au lieu de sol ré fa mi si… Je ne l’ai jamais entendu jouer le texte exact, ni en concert ni en disque, comme chacun sait. J’en ai toujours été étonné mais je n’osais pas vraiment lui dire ! La vérité, ce n’est pas qu’il avait la fantaisie de réinventer le texte des maîtres, mais de réels problèmes de vue. Ses Chopin, ses Scriabine, ses Debussy étaient truffés de menues erreurs de ce genre. C’était un mauvais lecteur, mais un grand harmoniste. Parfois il doublait des basses, proposait un texte inexact, mais plausible. John McLeod, le directeur artistique de Pathé-Marconi, m’a dit un jour en souriant : « Que voulez-vous, Samson aime aussi ses fausses notes ! ». Aujourd’hui, j’en vois qui ne l’on pas connu et le critiquent sur ce point, cette fameuse question du texte. Ah, le texte, le texte… ! Naturellement, que la volonté du compositeur est sacrée, mais tout de même, il y a aussi l’au-delà des notes. Et si le mot inspiré existe, c’est bien à quelqu’un comme Samson qu’il doit s’appliquer. Je pense qu’on peut lui faire grâce de ces « fausses » notes-là. Il avait un poignet extrêmement souple, une grande liberté des membres supérieurs. Il jouait assez les mains à plat. Tout le monde peut le voir sur les films. Mais en vrai, c’était différent. On ne se rend pas compte de l’implication physique de son jeu. Tirer, pousser, tirer, pousser – en permanence. Il pétrissait le clavier comme une pâte. L’architecture de sa main, la solidité, à ce niveau, c’était inébranlable. Ça ne bougeait pas. Je dis souvent à mes élèves que la paume est la tour de contrôle de la main, que les doigts s’y enracinent. Le pouce doit être libre, mais la voûte est solide, les doigts doivent être forts et les bras détendus, l’essentiel étant que l’influx ne soit jamais coupé. Imaginez une enfilade de gouttières qui laissent passer l’eau depuis les toits jusqu’au sol. Si les conduits sont obstrués par des feuilles, des mousses, peu importe, l’écoulement est bloqué, la fluidité, au sens propre, est contrariée. Quand un tennisman rate un revers, par exemple, la première chose qu’on le voit faire, c’est redessiner parfaitement le geste dans l’air. L’approche du clavier, c’est la même chose. Si je vous demandais de me taper dans la main, vous ne retiendriez pas le geste. Ce que déclenche le cerveau, comme une gâchette, doit parvenir jusqu’au bout du doigt sans déperdition, comme dans un circuit électrique. La dernière phalange doit communiquer 100 % de l’information, 100 % de l’ordre qui est parti d’en haut. Les joints, les articulations (l’épaule, le coude, le poignet) ne doivent rien entraver du tout. Exactement comme les gouttières. Le geste doit être libre, souple et parfait. Or le geste, c’est déjà le son.

Côté doigtés, Samson était plutôt iconoclaste. Au début du concerto en fa mineur de Chopin, il jouait la ligne ré…, sol fa si ré, sol fa si ré, avec trois-pouce-cinq-deux, ce qui est assez périlleux de prime abord, mais logique. Cette prise de parole du soliste doit être comme un cri. J’ai adopté ce doigté moi aussi. Samson jouait beaucoup « en positions ». Il cherchait l’empreinte d’un accord, et concevait des doigtés en conséquence. Parfois, il semblait n’en « faire qu’à sa tête », écrivent les critiques. Dans le 3ème Impromptu, par exemple, il prenait la première phrase (ré mi ré do ré si la sol fa) non legato, détaché, alors même que la partition indique legatissimo. Mais avec sa maîtrise de la pédale, dans une salle de concert, l’illusion du legato était parfaite, et ça portait bien mieux, puisqu’il parvenait à ne pas renoncer au détail et à la clarté de l’articulation tout en fondant le tout, comme un chanteur. En disque, je ne dis pas, on sent bien qu’il détache, mais dans la salle, c’était de l’art. Samson avait quand même hérité ce côté de Marguerite Long. C’était un pianiste honnête de ce point vue. Il me disait par exemple : « Faites attention, ici vous avez un son boueux ». Il ne faudrait pas s’imaginer que cet élève de Cortot, qu’il était aussi, était un romantique échevelé, sans rigueur, un éternel impressionniste. Par-delà la beauté des timbres, il avait un idéal de clarté, comme Ciccolini, chez qui il n’y a jamais rien eu d’escamoté, rien de triché ni de dissimulé. Vous savez, vers l’âge de 10 ans, j’avais participé à ma première émission de télévision. Charles Trenet venait chanter un de ses titres et moi je jouais, après lui, une Mazurka de Chopin. Un grand maître italien – c’était Carlo Zecchi – a tout de suite dit à mon père : « Confiez-le moi, je l’emmène à Rome pour lui faire son éducation ». Zecchi, c’était un élève de Busoni. La proposition était incroyable… Pour mon père, elle était difficile, aussi, et pour tout un tas de raisons que l’on devine, et que l’on peut comprendre, il n’a pu se résoudre à me laisser partir. Mais c’est ce type de piano, que j’admire. Le jeu clair, transparent, toujours compréhensible, sur lequel on peut édifier. Mon modèle, en la matière, c’était évidemment Michelangeli.

L’avez-vous connu ?

Oui, mais plus tard, en 1973. Il jouait un concerto de Mozart avec Jean-Pierre Wallez et l’Ensemble orchestral. Une réception s’était tenue ensuite chez André Böröcz, qui était le fondateur du Festival de Menton et des croisières Paquet. Un petite parenthèse, mais ce monsieur était formidable. Et si quelqu’un vous raconte cette anecdote de casino, comme quoi André avait gagné à la roulette russe ou aux cartes de quoi payer les artistes le soir de sa première édition (des artistes tels que Karl Münchinger et Elisabeth Schwarzkopf), parce que sa première recette n’y suffisait pas, je vous assure que vous pouvez le croire, l’histoire est authentique ! Bref, chez Böröcz, le grand Arturo Benedetti Michelangeli est entré dans ce salon qui était plein de monde, un salon chargé de fleurs, de nourritures et de boissons terrestres, mais au lieu d’aller vers les gens, au lieu de se mêler à la foule, il est resté dans l’entrée, impassible, en se postant sur une chaise. André l’a poussé, pressé amicalement, délicatement, tant qu’il a pu, mais Michelangeli n’a pas bougé. Et peu à peu, certains se sont approchés de lui. Il avait son fameux col roulé, son profil et sa moustache légendaires. Moi j’étais dans le coin opposé, à le regarder, fasciné, quand quelqu’un a saisi une chaise pour s’asseoir juste en face de lui. C’était le directeur de Télé 7 jours, qui apparemment le connaissait, et qui se met à lui parler en italien. Michelangeli ne répond que par bribes, en français d’ailleurs, quand à un moment j’entends cette question assez plate : « Quel pianiste préférez-vous ? ». Michelangeli réfléchit, et là, je l’entends parfaitement répondre, en roulant le « r » : Cortot. « Ma, e Horowitz ? », fait son interlocuteur. « Je le connais… », réplique Michelangeli. C’était très fort, quand même ! La conversation en est restée là, et moi dans mon coin, jusqu’à ce que Michelangeli s’adresse à André en me pointant du doigt. Il voulait savoir qui j’étais, pourquoi je me tenais là à l’autre bout. Et quand André lui a dit que j’étais pianiste, italien d’origine, que je venais d’enregistrer Ravel et Prokofiev, Michelangeli a fait : « Je veux l’écouter »… Alors, sur le champ, on s’est déplacé dans la pièce d’à côté et André a passé mon disque. C’était aussi surréaliste qu’un Samson François ouvrant la porte en pyjama. Je me suis assis juste à côté de Michelangeli, qui m’a donné une leçon en écoutant ce que je faisais sur la platine qui tournait. Il commentait en peu de mots : ici, pédale ; là, bien… ; pourquoi crescendo ? ; rubato no !… J’avais le sentiment de passer au scanner. Après cette séance, il n’a strictement rien dit d’autre. Il a bu un verre de champagne. Il est rentré à l’hôtel. Par la suite, j’ai pu le revoir à plusieurs reprises, notamment quand il jouait à Pleyel. Je lui ai joué du Schumann, les Variations de Brahms sur un thème de Haendel. Il écrivait sur ma partition, là encore en peu de mots : troppo, niente… Je suis sûr qu’il possédait un répertoire infiniment plus vaste que ce qu’il voulait bien révéler sur scène. Mais lui, en revanche, ne se mettait jamais au piano. Il n’a jamais joué devant moi pour me montrer quoi que ce soit. Tout l’inverse de Samson.

Est-ce Samson François qui vous a poussé à participer au Concours Tchaïkovski, en 1966 ?

C’est même lui qui a concocté mon programme, qui comprenait non seulement le 2ème concerto de Chopin mais aussi la 7ème Sonate de Prokofiev, ce qui était beaucoup moins prévisible, de la part d’un Français. Il y avait encore la Sonate Appassionata de Beethoven, un Liszt, un Haydn, une partita de Bach… Un très beau programme, en vérité. Je suivais un peu la trace de Jean-Bernard Pommier, qui s’était présenté à l’édition précédente, en précurseur. Je devais en fait retrouver là-bas un grand ami de Samson, le pianiste portugais José Carlos de Sequeira Costa, mais il n’a finalement pas pu se déplacer.

L’un des souvenirs marquants qui m’est resté du Conservatoire de Moscou, pendant que je me préparais juste avant les épreuves, c’est que je jouais un jour l’étude en octaves de Liszt (la 2ème des Paganini) dans un bon tempo, assez soutenu. Je venais à peine de terminer que j’entends venir d’une salle d’à côté… la même étude prise quatre ou cinq mouvements de métronome au-dessus. C’était vraiment magnifique, mais franchement j’ai aussi eu le sentiment que je m’étais grisé de vitesse au volant d’une voiture puissante avant de me faire doubler d’un coup par une Ferrari plus rapide encore… Je suis sorti pour voir à qui j’avais affaire. C’était un élève de la maison, qui ne se présentait pas au concours. Je lui ai dit, sincère, tout le bien que je pensais de son jeu, nous avons discuté un petit moment puis je lui ai demandé s’il pouvait m’accompagner dans le concerto de Tchaïkovski, ce qu’il fit sans hésiter. C’était magnifique, même ! En fait, il était déjà lauréat de deux prix internationaux et il était là en perfectionnement. Malheureusement, je n’ai jamais su son nom. Mais c’était cela, le sérieux, la conscience du travail, l’exigence, l’amour du beau piano. Et puis, ce « son », le corps détendu, le dos, les bras… J’avais découvert cette « technique russe » pendant le Concours Long mais à Moscou je l’ai vue à la source.

Par chance, je suis né avec de la chair dans les mains, si l’on peut dire. Ça vous fait déjà une partie du chemin. Certains pensent que pour jouer « intense », ou « profond », il faut serrer le clavier alors qu’en fait on ne doit jamais se contracter. Prenez Emile Guilels, que j’admire. Son Pétrouchka, sa Sonate de Medtner, le mouvement lent du Concerto de Tchaïkovski, ses Schumann, c’est sublime ! Il est puissant, mais il « n’écrase » jamais le son. Les Russes étaient des amoureux de la musique, des amoureux du piano. Le public aussi était formidable. Je me souviens de gens qui me couraient après, dans la rue, juste pour me dire un vers de poésie en français. J’ai été reçu par des familles qui n’avaient rien, qui avaient déployé tout ce qu’ils possédaient sur la table (des oranges, notamment) alors que la pénurie était énorme, qu’ils manquaient de tout. Honnêtement, je ne pensais pas aller en finale, d’autant que j’avais tiré le numéro de passage entre les deux favoris soviétiques, Grigory Sokolov, le futur vainqueur, et Nicolai Petrov (1943-2011). Je me rappelle aussi Alexander Slobodianic (1942-2008), qui a eu le 3ème prix. Le niveau était considérable. C’était vraiment le plus élevé au monde.

L’un des souvenirs marquants qui m’est resté du Conservatoire de Moscou, pendant que je me préparais juste avant les épreuves, c’est que je jouais un jour l’étude en octaves de Liszt (la 2ème des Paganini) dans un bon tempo, assez soutenu. Je venais à peine de terminer que j’entends venir d’une salle d’à côté… la même étude prise quatre ou cinq mouvements de métronome au-dessus. C’était vraiment magnifique, mais franchement j’ai aussi eu le sentiment que je m’étais grisé de vitesse au volant d’une voiture puissante avant de me faire doubler d’un coup par une Ferrari plus rapide encore… Je suis sorti pour voir à qui j’avais affaire. C’était un élève de la maison, qui ne se présentait pas au concours. Je lui ai dit, sincère, tout le bien que je pensais de son jeu, nous avons discuté un petit moment puis je lui ai demandé s’il pouvait m’accompagner dans le concerto de Tchaïkovski, ce qu’il fit sans hésiter. C’était magnifique, même ! En fait, il était déjà lauréat de deux prix internationaux et il était là en perfectionnement. Malheureusement, je n’ai jamais su son nom. Mais c’était cela, le sérieux, la conscience du travail, l’exigence, l’amour du beau piano. Et puis, ce « son », le corps détendu, le dos, les bras… J’avais découvert cette « technique russe » pendant le Concours Long mais à Moscou je l’ai vue à la source.

Par chance, je suis né avec de la chair dans les mains, si l’on peut dire. Ça vous fait déjà une partie du chemin. Certains pensent que pour jouer « intense », ou « profond », il faut serrer le clavier alors qu’en fait on ne doit jamais se contracter. Prenez Emile Guilels, que j’admire. Son Pétrouchka, sa Sonate de Medtner, le mouvement lent du Concerto de Tchaïkovski, ses Schumann, c’est sublime ! Il est puissant, mais il « n’écrase » jamais le son. Les Russes étaient des amoureux de la musique, des amoureux du piano. Le public aussi était formidable. Je me souviens de gens qui me couraient après, dans la rue, juste pour me dire un vers de poésie en français. J’ai été reçu par des familles qui n’avaient rien, qui avaient déployé tout ce qu’ils possédaient sur la table (des oranges, notamment) alors que la pénurie était énorme, qu’ils manquaient de tout. Honnêtement, je ne pensais pas aller en finale, d’autant que j’avais tiré le numéro de passage entre les deux favoris soviétiques, Grigory Sokolov, le futur vainqueur, et Nicolai Petrov (1943-2011). Je me rappelle aussi Alexander Slobodianic (1942-2008), qui a eu le 3ème prix. Le niveau était considérable. C’était vraiment le plus élevé au monde.

Le fait d’être lauréat à Moscou a-t-il infléchi votre parcours à votre retour en France ?

En tous cas, pas d’une manière radicale. J’avais déjà des concerts. J’ai surtout pu donner un récital aux Champs-Elysées et poursuivre une activité discographique. Là encore, je vous parle d’une époque différente. Certaines choses étaient plus simples alors, d’autres moins. Il nous fallait louer les salles, pour nous faire connaître, ce que j’ai fait à Paris (quatre fois à Gaveau), à Amsterdam, à Londres (trois à Wigmore Hall dans le cadre des abonnements, qui étaient une promesse de public). C’était un risque, puisque je ne disposais pas d’un matelas de ressources : il s’agissait d’investir sur son propre talent, on empruntait à la banque, on travaillait, et on espérait un succès ! Samson lui-même faisait la même chose. La contrepartie, c’est que le système de critiques puis de publicité ou de bouche-à-oreille qui s’ensuivait fonctionnait mieux qu’aujourd’hui, même en l’absence d’internet et du reste. Il y avait un grand nombre de journaux, de rubriques artistiques. La place dévolue à la musique classique était bien supérieure, les articles de fond plus longs, plus nombreux. L’intérêt du public n’était pas le même. Un bon concert, puis une série de bonnes prestations bien reçues par la critique permettaient d’asseoir quelque chose, à Paris comme en province. Il y avait aussi la radio, la télévision était en plein essor.

Et l’industrie du disque était au sommet de son activité

Dans des proportions qu’on n’imagine plus ! J’avais été présenté par Jack Diéval, avec d’autres jeunes talents, sur un disque CBS où je ne jouais qu’une pièce, mais les premiers 33 tours que j’ai enregistrés en mon nom, avant même Pathé-Marconi, c’était à la demande d’Eddie Barclay…

Avec Yvan Pastor, d’ailleurs, qui devait se charger ensuite de Forlane et de Decca France. Barclay, très grand seigneur, m’avait reçu dans son bureau pour m’offrir un cigare et un verre de Bordeaux. « Bienvenue dans notre maison », m’a-t-il lancé, très élégant. Puis il m’a demandé quand mon disque sortirait, il m’a félicité, m’a assuré qu’il attendrait le résultat avec plaisir. Il s’intéressait au nouveau venu dans son écurie.

Le disque, c’était un album Liszt-Schumann : Méphisto-valse, Un Sospiro, Sonnet de Pétrarque, Scènes d’enfants... Le deuxième comprenait la Pavane de Ravel, Alborada et la 7ème de Prokofiev. C’était en 1970. Ensuite, pour une autre maison, est venu un disque Chopin avec la Funèbre, la 4ème Ballade, la Fantaisie en fa mineur que nous avons enregistrées en six jours, à la Bürgerbräukeller de Munich, un sinistre lieu de mémoire et d’histoire, démoli depuis. La machine était lancée. J’ai beaucoup enregistré, en ayant la possibilité de le faire parallèlement aux prestations vivantes.

Avec Yvan Pastor, d’ailleurs, qui devait se charger ensuite de Forlane et de Decca France. Barclay, très grand seigneur, m’avait reçu dans son bureau pour m’offrir un cigare et un verre de Bordeaux. « Bienvenue dans notre maison », m’a-t-il lancé, très élégant. Puis il m’a demandé quand mon disque sortirait, il m’a félicité, m’a assuré qu’il attendrait le résultat avec plaisir. Il s’intéressait au nouveau venu dans son écurie.

Le disque, c’était un album Liszt-Schumann : Méphisto-valse, Un Sospiro, Sonnet de Pétrarque, Scènes d’enfants... Le deuxième comprenait la Pavane de Ravel, Alborada et la 7ème de Prokofiev. C’était en 1970. Ensuite, pour une autre maison, est venu un disque Chopin avec la Funèbre, la 4ème Ballade, la Fantaisie en fa mineur que nous avons enregistrées en six jours, à la Bürgerbräukeller de Munich, un sinistre lieu de mémoire et d’histoire, démoli depuis. La machine était lancée. J’ai beaucoup enregistré, en ayant la possibilité de le faire parallèlement aux prestations vivantes.

Une partie de ces enregistrements est aujourd’hui disponible à nouveau, sous étiquette Decca

Une partie, en effet. C’est un coffret important, qui compte huit CD d’œuvres que j’ai enregistrées entre 1968 et 1978, mais ce n’est pas une réédition intégrale de tout ce que j’ai gravé, ni même un « portrait » d’interprète, car toutes les pièces de mon répertoire ne sont pas là. Le coffret regroupe plutôt ce que je crois avoir fait de mieux. J’étais un peu anxieux à l’idée du choix, au début, parce que je craignais de me réécouter et je n’aime pas cela. Même s’il est destiné à rester, le disque appartient aussi à l’instant, à une époque, c’est un peu comme un concert. Surtout qu’il n’y a pas eu tricherie, pas de montage, pas d’artifice. Parfois je ne me reconnais pas, ou disons que je ne jouerais plus certaines choses comme je les jouais autrefois. Mais c’est cette authenticité-là aussi, qui est précieuse.

Quand je jette un œil en arrière, je pense d’abord aux rencontres humaines et artistiques. Louis de Froment, Jean-Pierre Wallez pour le concerto de Haydn… Le Concerto de Schumann avec le National et Kurt Masur est l’un de mes meilleurs souvenirs, par exemple. Un chef capable de transcender toute une phalange, un chef que vous appréciez, avec lequel vous prenez plaisir à travailler, et un grand artiste qui prend le temps de venir écouter lui-même votre cadence solo dans la cabine, c’est assez important pour être souligné…

Les relations entre un chef d’orchestre et un soliste ne sont pas toujours simples, mais pour ma part j’ai été servi : Lorin Maazel, Georges Prêtre, Seiji Ozawa.

J’ai beaucoup appris auprès d’eux. Je dirais un mot, peut-être, de Carlo-Maria Giulini, qui était pour moi le summum de l’humanité musicale. J’ai joué le concerto de Ravel, le sol majeur, et aussi un concerto de Brahms sous sa direction. Il était d’une telle humilité, d’une telle dévotion à la musique, si diplomate et doux face aux musiciens tout en sachant ce qu’il voulait. Quand un aussi grand personnage s’arrête pour vous demander si ce qu’il fait vous convient, que voulez-vous… On est désarmé par tant de simplicité, et galvanisé par un tel soutien.

Les relations entre un chef d’orchestre et un soliste ne sont pas toujours simples, mais pour ma part j’ai été servi : Lorin Maazel, Georges Prêtre, Seiji Ozawa.

J’ai beaucoup appris auprès d’eux. Je dirais un mot, peut-être, de Carlo-Maria Giulini, qui était pour moi le summum de l’humanité musicale. J’ai joué le concerto de Ravel, le sol majeur, et aussi un concerto de Brahms sous sa direction. Il était d’une telle humilité, d’une telle dévotion à la musique, si diplomate et doux face aux musiciens tout en sachant ce qu’il voulait. Quand un aussi grand personnage s’arrête pour vous demander si ce qu’il fait vous convient, que voulez-vous… On est désarmé par tant de simplicité, et galvanisé par un tel soutien.

Voilà un point qui revient souvent, dans les discussions avec les interprètes qui sont aussi des pédagogues : pensez-vous que le disque, et le changement du rapport à l’œuvre qu’il induit nécessairement par l’écoute personnelle, multipliable à loisir, a modifié le jeu des élèves en profondeur ?

Le disque, en tant que tel, en tant que chose figée, n’est pas une mauvaise chose, bien sûr, mais il est parfois destructeur. Ce qui m’étonne aujourd’hui, en tout cas, et m’insupporte, pour le dire très franchement, c’est plutôt cette façon de faire qui consiste à aller piocher un peu partout pour se forger une version « personnelle » faite de bric et de broc. Je m’insurge contre cette manie du picorage. A mon époque, il était cher et difficile d’acheter des disques (quand ils existaient !). On découvrait une œuvre en concert (et sous les doigts de plusieurs interprètes, qui en donnaient toujours une vision différente). Ou alors, c’était en la lisant, en étudiant la partition. On se plongeait dans un texte puis on le rôdait chez soi et en récital, et l’œuvre évoluait. On la portait longtemps, on l’abandonnait pour la reprendre, on la rejouait des années plus tard : bref, il y avait tout un processus personnel, tout un lien qu’on tissait avec une sonate ou un concerto. Internet est une aide merveilleuse, qui permet de découvrir, de se cultiver, de conserver l’art de très grands musiciens, mais l’usage qu’en font les élèves n’est pas toujours très judicieux. J’en ai rencontré plusieurs qui faisaient tout un patchwork des « meilleures » versions disponibles, empruntant à tel et tel à la fois. Une vraie salade ! Un jour, j’ai découvert sur la partition d’une élève étrangère, très douée, une multitude de post-it écrits dans sa langue. En lui demandant ce que c’était (je m’attendais à des indications de nuances, de caractère), elle m’a dit que c’était des pense-bêtes : ici, Richter appuie telle note, ici, Argerich met la pédale, à cet endroit Pollini fait comme ça. J’étais très surpris. Je n’aime pas cette façon de faire… Non seulement ça ne tient pas la route, sur le plan artistique ou intellectuel, mais ça conduit à une dépersonnalisation complète. C’est étrange comme les jeunes ont parfois peur d’être eux-mêmes, dans une époque où tout les pousse à se montrer, à se mettre en avant, se photographier, se publiciser sur les réseaux sociaux et ailleurs. Quand Samson m’a demandé, a voulu que j’enregistre les Nocturnes de Chopin, je n’ai jamais eu l’intention de le copier, Dieu sait si je l’avais entendu dans ce cycle. Je ne revendique rien, en disant cela : je n’ai fait preuve ni « d’héroïsme », ni d’insolence ou d’insubordination à l’égard du maître. J’ai seulement osé affirmer mon esthétique, mon imaginaire, mon ressenti de ces pièces. J’encourage mes élèves à le faire. C’est essentiel.

Quel genre de maître êtes-vous ?

Je me définis volontiers comme un artiste qui enseigne, plutôt que comme un professeur qui dicterait ou imprimerait sa marque. Je fais en sorte de transmettre ce que je crois juste, ce que j’ai reçu, le fruit d’une expérience et d’une réflexion, mais j’ai toujours voulu éviter le « tampon » Rigutto sur un élève. Parfois, vous donnez des clés, des éléments dont votre interlocuteur fait autre chose, et il est important de ne pas étouffer une personnalité. Depuis longtemps, je m’intéresse de près aux nouvelles générations, à ce qu’elles font. J’ai enseigné assez tôt, et quand, plus tard, j’ai eu le privilège de succéder à Aldo Ciccolini, j’ai eu la possibilité d’atteindre des jeunes musiciens de haut niveau, de me sentir plus utile encore à leur épanouissement. Il y a un vrai foisonnement aujourd’hui, auquel il est très agréable d’assister. Je me méfie simplement de tout ce qui vise à trop décortiquer la musique. C’est dangereux. On brise le charme, la magie. Moi, j’aime les prestidigitateurs. Ils ne disent jamais leur truc. Je pense qu’un artiste doit avoir plusieurs visions, être animé de plusieurs élans. En tant qu’enseignant, je ne veux pas enfermer dans une cage. Je préfère susciter, aider, faire éclore, encourager. Je crois d’ailleurs qu’il faut faire travailler assez tôt des œuvres très difficiles, et puis les laisser évoluer chez l’élève, pour qu’ils puissent les reprendre plus tard. La vie passe là-dessus et ils découvrent un jour, en rouvrant la partition, seuls, qu’ils sont sur le chemin. Il y a aussi un aspect psychologique. Il ne faut pas trop tarder à se mesurer à la montagne, sinon elle vous intimide. Si on attend trop longtemps avant de s’attaquer à un concerto de Rachmaninov, on se met en position difficile. On risque de ne jamais le jouer du tout. Il ne faut pas s’inhiber soi-même. Mais dans le même temps, bien sûr, et c’est ce que je disais plus haut à propos de mon propre apprentissage, il ne faut pas négliger le métier. Inutile de s’attaquer à Rachmaninov si on n’en a pas les moyens. Il faut travailler, il faut se consacrer au piano comme un tennisman se consacre au développement de ses gestes, de son corps. Il y a des impératifs de maîtrise technique, qu’il ne faut pas se dissimuler. C’est dans ce domaine que l’évolution est nette. On ne joue pas moins bien du piano aujourd’hui, loin de là. Mais je pense que la culture du beau son a un peu disparu, tout de même. Le timbre, le chanté, le parlé, le grain de la voix, le phrasé, la respiration : on ne cherche plus toujours à cultiver au clavier ce que les violonistes sont obligés de faire de leur côté, parce qu’ils doivent créer leur propre sonorité entièrement de leurs mains. Appuyer sur les touches, ça n’est pas suffisant pour un pianiste ! Je place d’ailleurs le son avant même l’architecture. Le son, la voix sont le reflet de l’âme, de l’être, de l’individu. Des arches et des voûtes, des blocs et des ponts, la conception intellectuelle d’une œuvre, c’est intéressant, c’est nécessaire, une conception sensible et musicale c’est même encore mieux, mais sans voix propre, sans expression personnelle du son, c’est toujours insuffisant.

Et l’instrument, dans tout cela ?

En lien avec cette recherche de son propre, c’est évidemment une question primordiale. Il y a une démarche, toute une éthique, toute une conception du son qu’on ne peut communiquer sur des instruments trop neufs, clinquants, brillants, pas encore faits, ni sur des instruments trop typés d’avance, ni sur des instruments défaillants, ceux que j’appelle les pianos « blessés », qui ont souffert ou trop vécu. Entre le piano et le pianiste, il faut de toute manière un apprivoisement mutuel. Le piano est notre ami. C’est avec lui que nous faisons le concert. Je dois donc, en tant que pianiste, comprendre les qualités et les défauts de l’instrument que je découvre, puis m’adapter en conséquence. Personnellement, le matin d’un concert j’aime répéter tout mon programme en entier, mais pas à fond, pendant plusieurs heures, en général trois ou quatre. De cette façon, je teste l’animal, en jouant d’abord quelque chose comme la première pièce des Scènes d’enfants pour évaluer son degré de « douceur ». Puis je sonde la puissance, les pédales, la mécanique, la répétition, les couleurs. J’établis une sorte de portrait-robot du piano dont je conserve l’image dans ma tête. A ce moment, je rentre chez moi. Pendant ce temps, le piano est vérifié, ré-accordé, préparé, laissé au repos. Quand je reviens, tout a changé. La salle s’est remplie, les conditions acoustiques ont changé, moi non plus je ne suis pas dans le même état, mais quand je pose mes mains sur le clavier, j’ai la sensation de retrouver une connaissance, un ami, et d’évoluer en terrain connu. C’est très important pour transmettre tout ce qu’on a à dire. Je n’ai pas de surprises, je sais sur quoi m’appuyer. Et malgré tout, la question du piano doit être relativisée, au final, d’abord parce que seuls quelques-uns se déplacent avec leur propre instrument, ensuite parce que nous n’avons aucune prise sur les paramètres techniques qui dépendent de l’accordeur qui est là, du vécu du piano, du transport, des conditions de température, d’hygrométrie. Et aussi, surtout, parce que ce n’est pas le plus décisif dans l’équation... On peut faire beaucoup de musique sur une « crêpe ». Quand j’étais à Moscou, je n’ai rencontré que de vieux Bechstein défoncés. Là-bas, au Conservatoire, les Steinway n’étaient réservés qu’à un très petit nombre, et ça n’empêchait rien. Non, ça n’empêchait pas la beauté... Et croyez-moi, avoir entendu Samson François produire des merveilles sur son petit Pleyel droit, ça n’est pas non plus quelque chose qui s’oublie.

haut de page